项目前身为京郊一处家具厂房,在疏散非首都功能的大背景下、被废弃荒置多年,因无人使用堆满了车床杂物。近年由于受到乡村振兴的推动影响,经与多方协商,在不改变原有建筑外围形态条件下,改造为精品民宿。

在被置换的功能概念上,我们希望这次废弃厂房的改造行动,伴随着北京城郊乡村功能转换,为乡村废弃村产转型提供一个样本参考。

原厂房位于后白虎涧村村西,紧邻燕山余脉山脚,从院外可见头顶映入眼帘的白石苍林,从院子里直接看到山,这些风景是身在城市核心难以企及的。

厂房作为村西的一小片集群,本身由几个独立的车间组成,且村产与民居紧邻,经过数十年的包围,厂房周边已无罅隙,由于西侧紧邻运输铁路护坡,现场退无可退,几乎被包围成了一处秘密“基地”。 在周边对厂房的挤压之下,建筑红线和边界已是不可改变的既定事实,改造思路因外壳无法变动,只能专注于内核。设计借助原屋面坡形和方向来形成室内布局基础,由“不可移动”的“外”向“丰富可变”的“内”转移设计重心。

因“厂”而变,因存储丰盛成仓。 “厂仓”之名始于此。

在场景的初级概念中,我们将“scenescapes”概括为剧场视角下人在空间中特定的活动展现。而随着中国城市多元化的背景语境的发展,新芝加哥学派称“场景”为一个地方的整体文化风格或美学特征,并伴随消费背景赋予城市生活以意义、体验和情感共鸣。

由场景定义功能出发,我们希望在情景中组合出以下体验,在非局限于居住的空间中,放大民宿在厂仓内核空间的多面性,继而完成场景美学在空间改造中的社会意义。

秉持内核延续的原则, 我们保留了建筑空间本身的形式,但考虑到人在空间中的行为适应,空旷的厂房被划分出公共客厅、娱乐、居住等区域,以功能升级区分焕新。

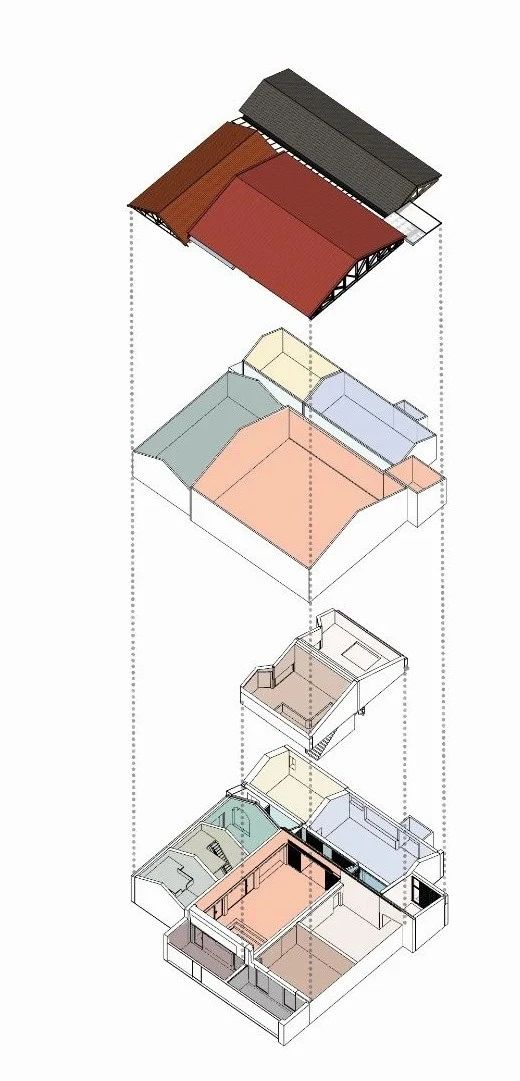

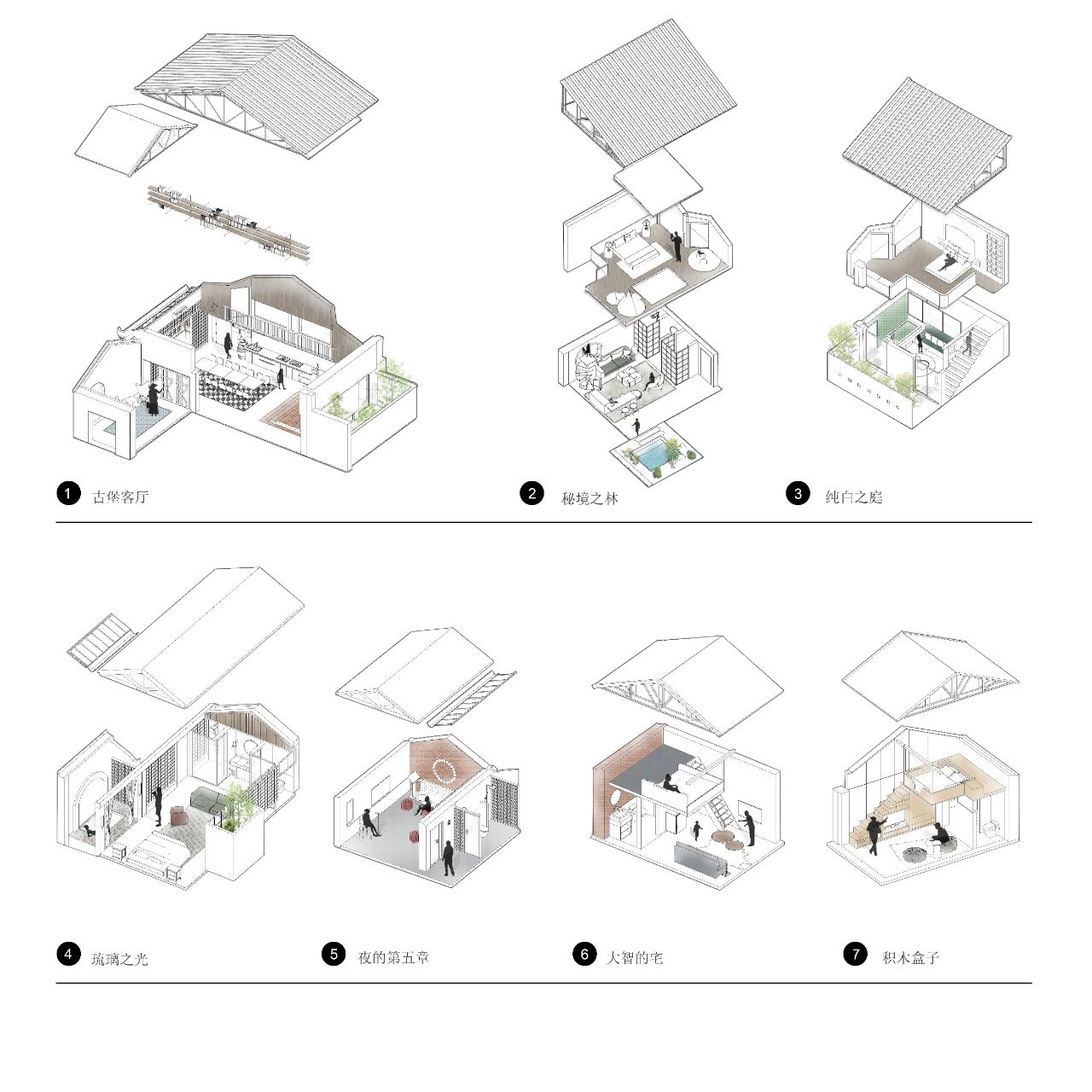

原厂房空间在斜面坡的最高点近7米,这给予了充分发挥的余地,同时斜屋面也带来空间的浪费。 因旧建筑的东西方向为斜坡屋顶构造,我们结合旧建筑本身的屋顶朝向,进行房间类型的设计,将不同空间设计成不同适应风格,又按照不同的空间高度将其划分LOFT与平层两种房间形式。最终组合出如下图的空间:1间门廊+公共客厅,2间北侧大LOFT,2间南侧小LOFT,1间西侧坡屋面平层,1间公卫+娱乐房间。

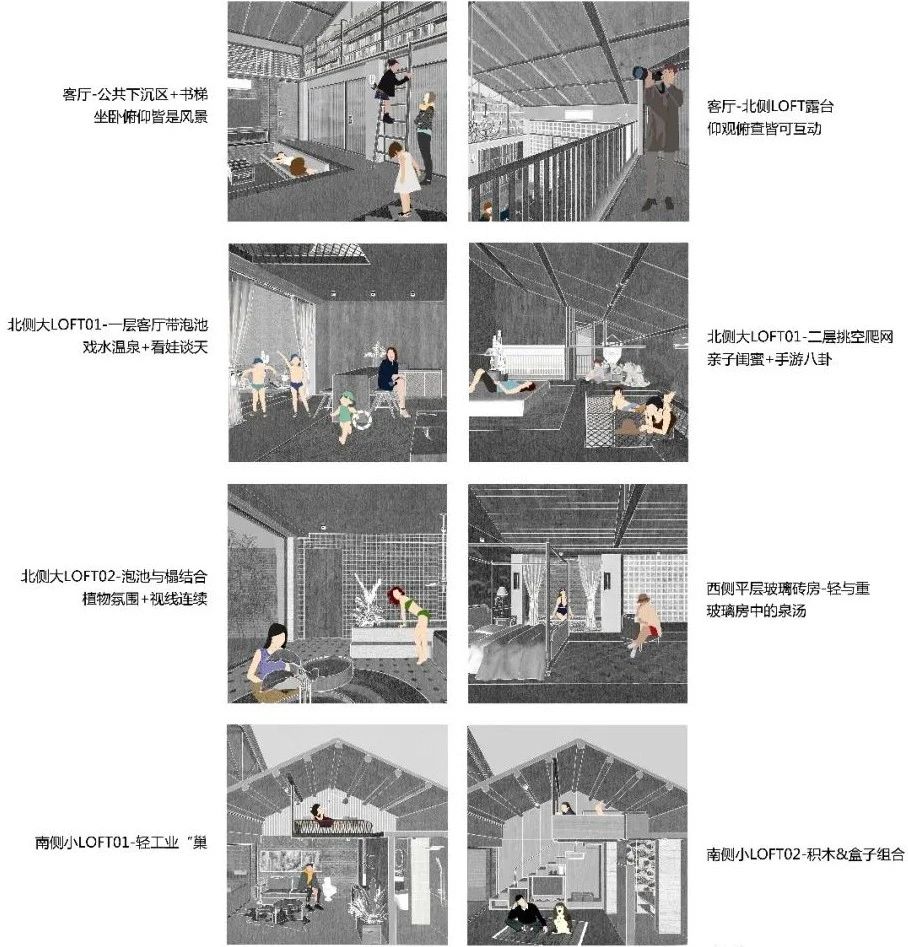

整个民宿经门廊进入,在客厅和两间大LOFT占据了主厂房规划的条件下,客厅做了下沉空间和多功能围榻,并拆除原封堵三角窗,以引入南向自然光线。

北侧两间大LOFT利用层高优势增加夹层,并在与客厅连接位置设置露台,与露台对望的墙面增加了书架山墙,充分利用原高作为主题功能,增加人在空间内的互动,丰富活动场景的可能性。

而为了创造更好的体验环境,设计师设置了多种形式的照明设计,在空间顶部、中部、低空区域均设置隐藏灯带、点状光线、射灯等,使客厅空间在昼与夜两种环境氛围中,都能有不同光环境感受。 客厅北侧两间大LOFT经客厅露台连接,受到日出光照的影响,分别归于明、暗两种不同主题演绎。东侧LOFT利用日光将纯白贯彻到底,西侧LOFT则成为雨林元素与泡池的融合。

为了规避斜屋面带来的限制,客厅南侧两处小LOFT根据限高优化开洞,房间居住核心放弃“层”的概念,作为“巢”直接上移,因小而弱化日常功能,将必要功能和空间组件结合。

最西侧的联排厂房,由于空间本身平层层高,该房间原为木工家具厂的喷漆车间。客厅与其连接位置是厂房的玻璃走廊,在改造过程中予以保留,用于光线在西侧的倾斜挥洒。

在其空间结构上,设计师保留了建筑本身的木梁框架,将外部排气井改造成绿植窗井,隔离了西部铁道嘈杂的环境,保证通风换气。 进入房间,西墙整体为日落时刻的采光墙,开窗与关窗之间,虚虚实实,真真假假,形成一种空间的互动体验。

设计师除却空间本身的构造,更强调“光”的运用,当光在空间中达到某种平衡,空间也在一定程度被创造了另一种舒适感。因此屋面的形态即使没有被改变,但是通过内部功能的调整也找到了某种平衡。 纵观厂仓,光一直在空间中扮演特殊的角色,围绕客厅的三个居住区域有了不同高度的呈现。在白天,自然光线又可以通过南北朝向的斜坡屋顶,穿过与客厅衔接的玻璃廊道,照进客厅,使客厅整个空间在白天都可接收到自然光线。

北方民居代表材质“红砖”作为厂仓的主要元素,延续了原厂房豁达的肌理感,客厅和公共门廊,都是以此为材质基础延续感官。 根据各个空间的主题,设计师对材质有所摘取,以主材颜色搭配主题功能,去装饰化,明确了各个空间代表性材质,以此作为房间的代表语汇。

作为后院民宿产品的再一次迭代更新,厂仓遵循造利旧原则,延续了建筑自有时代记忆,保留了空间屋面与分隔形式。 改造原则力求在限制条件中表达设计张力,从在地环境中提取适用元素进行设计,并在此之上延伸,结合文化、艺术、人文等多维角度,诠释了在城市更新、乡建发展的背景下、老旧厂房建筑转换新生的社会价值。

项目名称:厂仓民宿改造 项目地点:北京市/昌平区 设计面积:380㎡ 设计/竣工:2019.12—2020.08 设计单位:CCDI悉地国际北京室内设计中心 设计主持:李秩宇 设计团队:王骁夏、曾荟凡、张莹、李霞、李田田、龚磊、祁长亮 酒管团队:后院驿站精品民宿 摄影团队:鲁飞、任恩彬 设计撰文:王骁夏