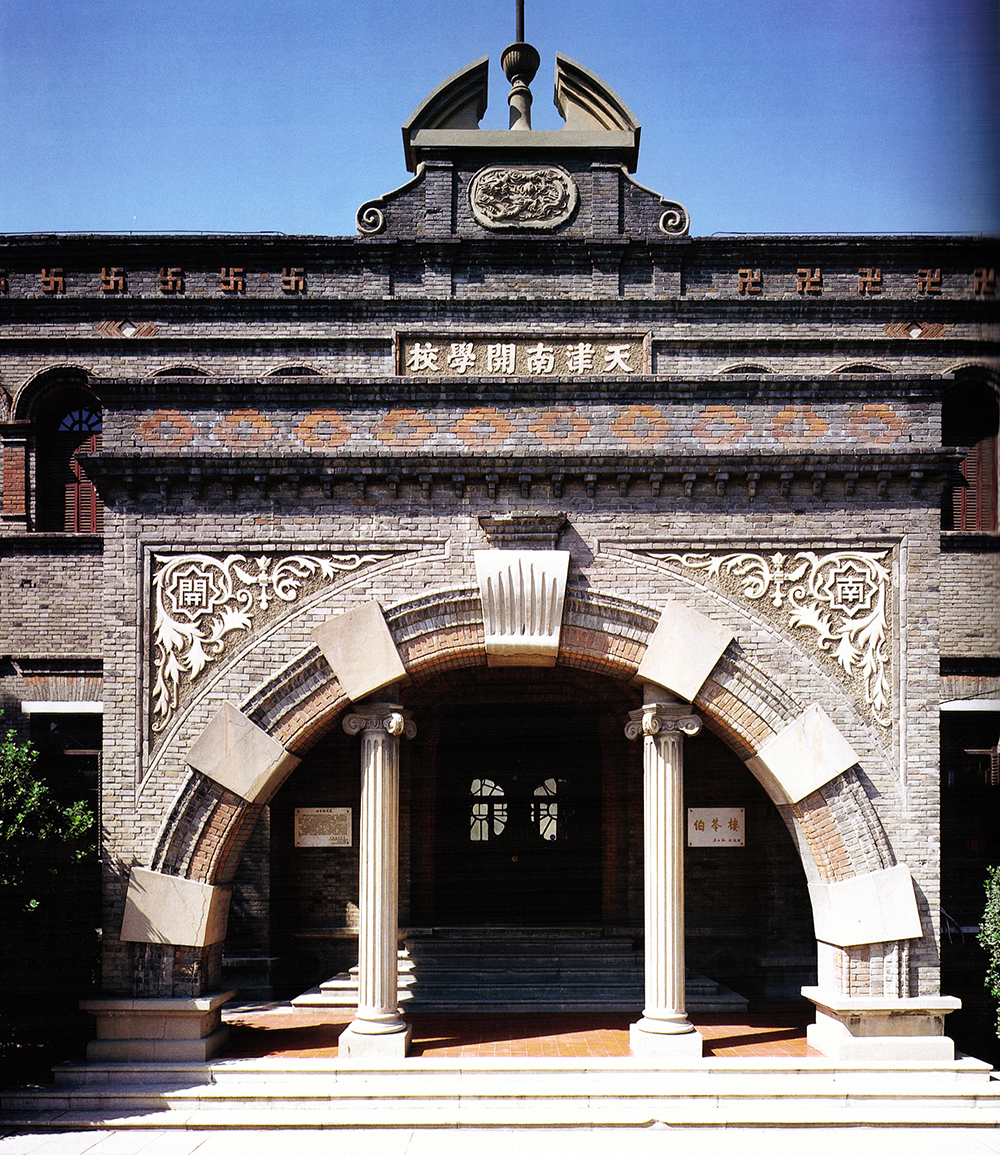

南开学校位于天津市南开区四马路20—22号,始建于清光绪三十年(1904年),是我国近代教育家严范孙、张伯苓共同创办的私立中学。其前身为严氏家馆,1904年底易名为“私立敬业中学堂”;1905年终学校再次更名为“私立第一中学堂”;1907年正月,学校由严宅迁入坐落在“南开洼”的校舍(欧式建筑二层灰砖楼房),同年秋,校名改称“私立南开中学堂”。次年增设高等师范科;1912年4月改校名为“私立南开学校”。 南开学校旧址占地 3.3 万平方米,建筑有东楼(1906 年)、范孙楼(1929年)、瑞廷礼堂(1936年)、物理实验楼等。东楼(即东教学楼,四马路20 号)是其中建造最早也是最主要的建筑,总面积为 952 平方米。该建筑为二层砖木结构的楼房,坡屋顶,外立面以青砖镶嵌红砖饰面。建筑首层主入口突出并设有开方窗,建筑二层设有连续罗马式拱券窗和简化的爱奥尼克柱拱券。该建筑形体简单,但细部处理繁复,为典型的仿罗马式古典建筑风格,但又具有中国民族装饰的特点。南开学校其他的建筑也大体沿袭这一风格。 南开学校培养了许多在中国近现代史上有杰出贡献的各类精英,如周恩来同志即曾于 1913—1917 年在该校就读。南开学校旧址于 1996 年被列为第四批全国重点文物保护单位。

北京大学红楼简称“北大红楼”,是1916 年至1952 年期间北京大学的主要校舍之一。北京大学红楼原为北京大学第一院,通体用红砖砌筑,红瓦铺顶,故名“红楼”。北大红楼1918 年落成,是原北京大学校部、文科及图书馆所在地。红楼为砖木结构建筑,东西宽100 米,正楼南北进深14 米,东西两翼楼南北进深34.34 米,楼高4 层,有半地下室,总面积约1 万平方米。半地下室设有印刷厂,第1 层为图书馆,第2 层为校内行政部门和大教室,第3、4 层为教室和教员休息室。1952 年,全国高校院系调整后,北京大学迁往西郊燕园,红楼由北京政法学院( 中国政法大学的前身) 接管。此后红楼曾为国家文物局办公楼,现为北京新文化运动纪念馆。

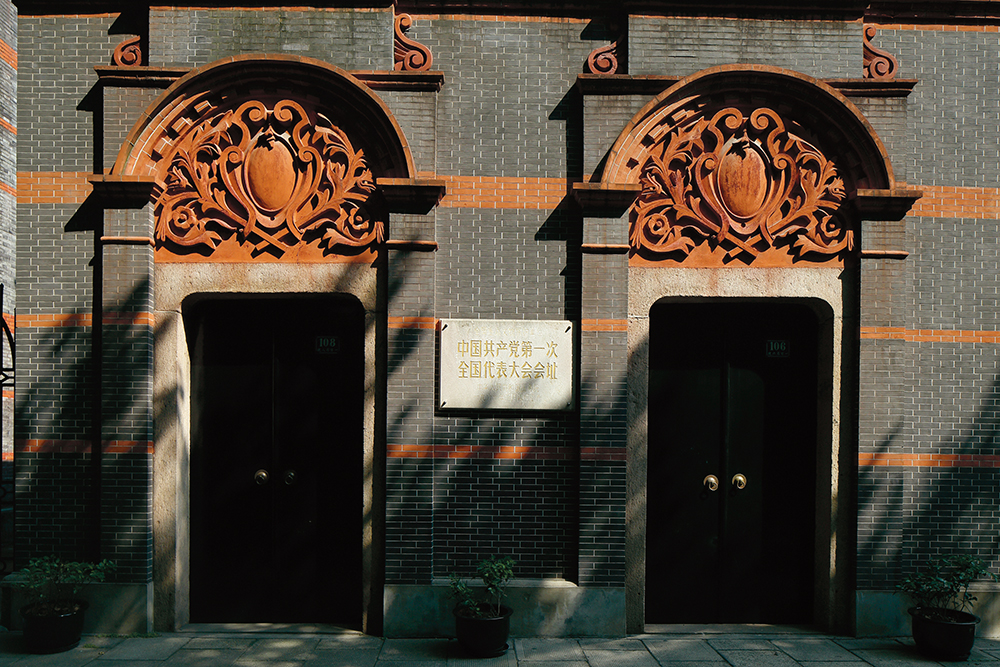

中国共产党“一大”会址位于上海市兴业路76 号(原法租界望志路106 号)。“一大”原址纪念馆是两栋砖木结构的二层石库门楼房(20 世纪20 年代上海的典型民居),坐南朝北,属典型的上海石库门式样的建筑。其外墙青红砖交错,镶嵌着白色粉线,门楣有红色雕花,黑漆大门上配铜环,门框围以米色石条。一栋是“一大”代表李汉俊的家宅,另一栋是“一大”代表在上海的住所—文博女校。它们的建筑风格是中西合璧式的。楼下的客厅是“一大”会议室,约18 平方米,室内陈设均按原样仿制,雪白的墙壁,朱红的地板,窗明几净,中间放置着一张铺着白色台布的长方形会议桌,周围有12 只圆木凳,东、西两侧靠墙各摆着一个茶几和两把椅子,整个会场显得十分庄严。1949 年后对原址进行了修复。

黄埔军校位于广州市黄埔区长洲岛内,原为清朝陆军小学堂和海军学校校舍,1924年6月16日起,孙中山在此创办“中国国民党陆军军官学校”(后更名为“中华民国陆军军官学校”),简称“黄埔军校”。通常理解“黄埔军校旧址”为军校校园部分,但从建筑文化遗产角度看,则为包括黄埔军校校园旧址以及校园周边之八桂山孙中山纪念碑、教思亭、北伐纪念碑、万松岭东征阵亡将士墓等在内的整体性的历史建筑组群。1988年黄埔军校旧址被定为国家级文物保护单位。 黄埔军校校园区域含军校大门、走马楼(校本部,四排建筑包含总理、校长、党代表办公室,政治、教授、教练、管理、军需、军医等六部机构和学员宿舍、饭堂、展览室等)、教职员宿舍(后为总理纪念室)、平岗分教点、俱乐部、游泳室等,原多为两层砖木结构的岭南风格建筑,抗战期间遭日军轰炸,损毁严重,1996年由广州市政府斥巨资修复。孙中山纪念碑于1928年树立,碑顶之孙中山纪念铜像为1930年补设,纪念碑身正面刻胡汉民书“孙总理纪念碑”,东面刻中山遗言“和平、奋斗、救中国”,此纪念碑坐南朝北,隐含着孙中山北定中原、统一中国的遗愿。东征阵亡将士墓于1926年落成,内含一座埋葬两次东征战役阵亡的516名将士公墓和一座建造为一座仿巴黎凯旋门式建筑的纪念坊。校园南面之北伐纪念碑系为纪念1929 年北伐中阵亡将士而建。